Société

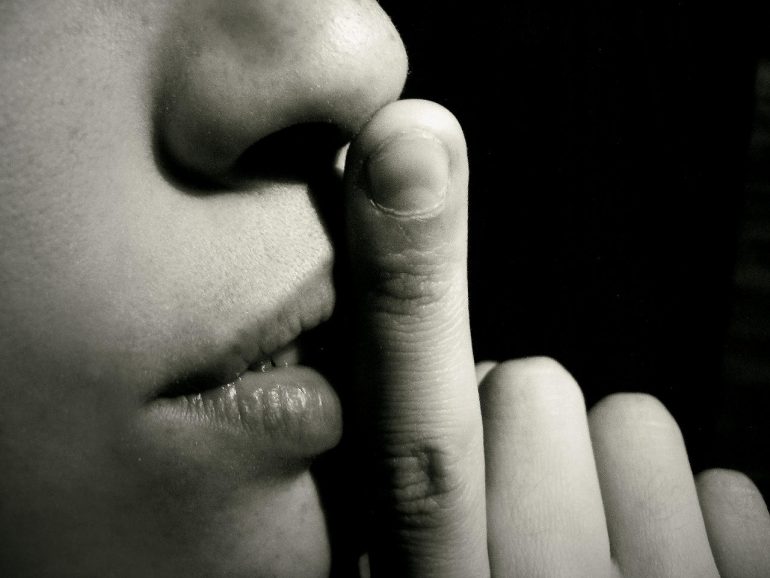

Les sujets tabous : pudeur, honte, hchouma et religion freinent toujours le débat…

• Dans la famille, à l’école, au travail, dans la rue, les Marocains subissent, à cause de nombreux tabous, des rapports sociaux déséquilibrés. Le regard de l’autre et le jugement de l’autre les poussent encore au silence et à la schizophrénie. Des intellectuels et des associations osent de plus en plus évoquer ces tabous qui font mal…

A la limite de la schizophrénie, la société marocaine est pleine de contradictions. Elle a, comme on dit communément, plusieurs visages. Ce qui se traduit par l’existence de nombreux sujets tabous : la religion, l’alcool, l’homosexualité, la violence à l’égard des femmes et la sexualité. Autant de sujets qu’on ne peut aborder, dont on ne peut débattre librement car ils relèvent de l’interdit et du tabou. Et comme l’explique Mohcine Benzakour, psychosociologue, «ces interdits ne sont pas un hasard. Car derrière le tabou, il y a toujours, et il faut le souligner, un aspect d’autorité et institutionnel qui interdit à l’être humain d’utiliser son cerveau et sa capacité d’analyse». Cette absence d’analyse empêche donc, poursuit M. Benzakour, «une bonne compréhension et bonne interprétation du Coran. Souvent, on se cache derrière la notion de Lharam de débattre, de parler publiquement de ces sujets tabous comme par exemple de l’alcool et des addictions. L’absence de réflexion et d’analyse empêche aussi la prise d’une décision politique. C’est le cas par exemple des voyantes et de la magie noire. Au Maroc, ce sont des pratiques très courantes, c’est un phénomène social qui crée beaucoup de souffrances au sein de la société. Le pays est même réputé pour ces pratiques. Alors pourquoi les parlementaires n’ont jamais débattu de ce sujet et n’ont-ils jamais rien proposé pour endiguer de telles pratiques ?».

Derrière le tabou, il y a également la notion de hchouma, qui veut dire la honte. Et il y a aussi une connotation de “3aar“ par rapport à l’autre et donc à la société. Ce qui donne lieu à des rapports et à des choix déséquilibrés qui poussent les personnes à préférer des souffrances diverses plutôt que d’être mal perçues par la société ou par les autres. Les sociologues retiennent, dans ce cas de figure, l’alcool qui est et demeure un tabou, alors que le Maroc est, selon les statistiques, un grand consommateur avec 12 litres de vin par habitant et par an. «Le religieux conçu par les oulémas interdit le débat sur l’alcool, alors que c’est un fait social qui a des répercussions malheureuses, notamment la destruction des familles, la violence à l’égard des femmes et des enfants, l’inceste, le viol, le divorce etc.», souligne Mohcine Benzakour qui tient à préciser que «le changement des mentalités doit s’opérer en vue d’une modernisation de la société pour combattre, non pas le texte, mais plutôt et surtout la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation des textes coraniques».

Ecriture, peinture, théâtre et vidéos pour lever les tabous…

En effet, dans ce cadre, on peut dire que la société marocaine a évolué malgré la persistance de courants conservateurs. Peu à peu, la société bouscule les limites et amorce le débat autour de sujets qui, selon M.Benzakour, demeurent politiquement et religieusement tabous. Et d’ajouter que «cela est le fait d’intellectuels et de la société civile, notamment les associations qui osent de plus en plus aborder des sujets sensibles et tabous tels que la sexualité dans son sens le plus large, l’homosexualité, le mariage des mineures ou encore la violence à l’égard des femmes». Des romans, des tableaux, des BD et des films abordent de plus en plus des sujets tabous. Ces œuvres artistiques sont aujourd’hui devenues une locomotive pour l’évolution sociale contre les tabous.

C’est le cas de l’homosexualité qui a toujours été pratiquée, mais dans la stricte confidentialité, et ce depuis des temps lointains. Evoquée dans les discussions publiques et faisant objet d’anecdotes, elle restera toujours un sujet tabou dans le référentiel islamique de la société et punie par la loi. Elle relève du «3aar» et de la «hchouma» qui interdit aux personnes concernées de s’afficher publiquement. Pour lever le voile sur l’homosexualité, l’écrivain homosexuel marocain, Abdellah Taïa, a été l’un des rares à défendre publiquement l’homosexualité marocaine. Et ceci à travers son roman autobiographique «L’armée du Salut», paru en 2006 et qui a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en France. Abdellah Taïa y raconte ses souvenirs d’enfant et d’adolescent ainsi que son éveil et la découverte de sa sexualité. C’est ce qui a permis, en quelque sorte, une banalisation de l’homosexualité que plusieurs personnes vivent dans la clandestinité tout en jugeant les comportements sociaux des autres. Ce qui relève d’une schizophrénie collective. C’est cette même schizophrénie qui explique la malheureuse acceptation sociale de la violence à l’égard des femmes. Et là encore, estiment les sociologues, au nom du religieux, notamment la Ta3a (obeissance) de l’épouse envers son époux.

De nombreuses associations se sont, durant ces dernières années, mobilisées pour combattre ce phénomène social. Ce qui a poussé les politiques à suivre en adoptant, en 2018, la loi 103-13 contre la violence à l’égard des femmes. Mais l’apport reste en raison de l’applicabilité quasi impossible de ses dispositions. A la fin des années 90, le cinéma s’est attaqué à ce phénomène social. Saad Chraibi a osé aborder, pour la première fois, ce tabou qui a détruit un grand nombre de femmes. Le film raconte les destins croisés de quatre femmes jeunes et actives dans le Maroc moderne, mais leur statut social ne les met pas pour autant à l’abri de la violence dans les espaces privé et public. On y met aussi en évidence le vide juridique qui empêche toute défense des droits des femmes.

Plus récemment, des jeunes femmes et filles ont osé également lever le voile sur certains tabous liés au corps de la femme, de la sexualité et des mutations physiologiques et naturelles qui sont tues au nom de la hchouma. On citera la BD, parue il y a une année en France, de Faiza Fasiki. Cette jeune ingénieur en mécanique a voulu dénoncer les tabous et la culture de la hchouma, abordant, à coups de crayon, l’intimité féminine. La BD dénonce également l’hypocrisie sociale et la sexualité non assumée. Et c’est aussi pour s’attaquer à un autre tabou concernant la vie des femmes que la plateforme Jawjab a lancé des capsules intitulées «First Blood», abordant ce sujet. Les capsules sont nées des créations de femmes dessinatrices marocaines racontant leurs premières menstruations. Celles-ci sont une étape importante dans la vie d’une jeune fille qui n’ose même pas en parler à sa mère, car c’est hchouma et cela correspond à une autre phase de sa vie où elle passe de petite fille à jeune femme à laquelle les parents doivent prêter plus d’attention afin d’éviter des «scandales». C’est pour libérer la parole des femmes que deux amies, Yasmine Lahlou et Sarah Benmoussa ont lancé une action militante hashtag#7achak pour dénoncer le tabou et permettre aux jeunes filles de vivre pleinement et librement leurs menstruations. D’abord en étant protégées, puisqu’au Maroc 30% des femmes seulement ont accès à des serviettes hygiéniques. Et ensuite, pour les débarrasser de cette excuse que représente le terme Hachak qui signifie «sauf votre respect» en raison de la connotation de quelque chose de sale et de dégoûtant.

Lire aussi :

Ahmed Al Motamassik : «L’évolution des tabous au Maroc se fait d’une manière dissemblable».