Pouvoirs

25% des députés ont changé de couleur politique depuis 2007Â !

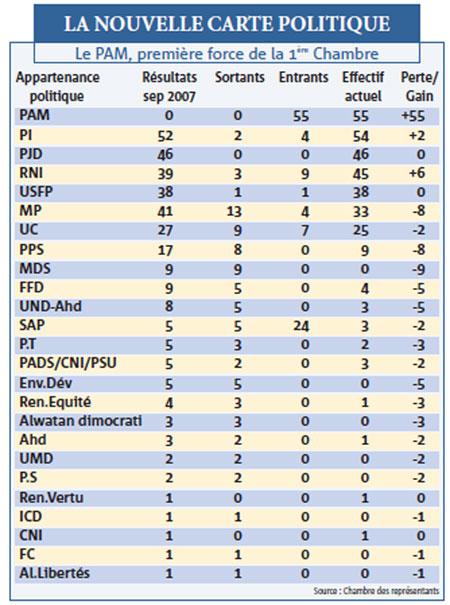

PAM, RNI et Istiqlal en sont sortis gagnants.

MP, PPS, FFD et des petits partis y ont laissé des plumes.

L’USFP et le PJD ont gardé leurs effectifs intacts.

La loi n’est pas assez répressive pour lutter contre le phénomène.

Que reste-t-il de la configuration du paysage politique au lendemain des législatives de 2007 ? Alors que les électeurs avaient porté l’Istiqlal en tête des sondages, permettant au parti de Allal El Fassi d’accéder à la Primature, c’est, aujourd’hui, le tout nouveau Parti authenticité et modernité (PAM), dont l’acte de naissance officiel date d’un an et quatre mois qui peut se targuer d’être la première force politique du pays en terme de représentation à la première Chambre, puisque le nombre de ses députés est à l’heure actuelle de 55. L’Istiqlal rétrograde ainsi à la deuxième place, alors que la législature vient à peine d’entamer sa deuxième moitié.

Bien évidemment, le PAM reste l’illustration la plus flagrante de ce chamboulement du paysage politique, mais il n’est pas le seul à en avoir profité. D’autres partis ont également renforcé les effectifs de leurs députés depuis octobre 2007 et, mécaniquement -le nombre des 325 députés restant inchangé-, des formations politiques ont fait les frais de cette hémorragie qui a fortement affaibli certains partis au point de les obliger à faire cause commune pour réunir les 14 parlementaires nécessaires à la constitution d’un groupe parlementaire.

Jamais la transhumance n’aura à ce point affecté le paysage politique marocain qu’au cours de ces deux dernières années. Les changements de couleur politique sont devenus tellement fréquents que les groupes parlementaires sont obligés de faire pratiquement chaque semaine le comptage de leurs députés. Certains parmi ces derniers ont même changé trois fois d’étiquette partisane en moins de trois ans (voir encadré).

Dans ce jeu à somme nulle, le PAM, et malgré un capital de départ provenant de la dissolution de cinq formations politiques, a surtout renforcé ses rangs en puisant dans 11 autres partis politiques. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas que le débauchage puisque nombre de représentants ont volontairement changé de veste au profit de cette formation qu’ils supposent être née sous une bonne étoile. Ils se comptent plus parmi les militants des formations de droite ou ceux des partis vulnérables au lendemain des législatives. La liste comprend ainsi des parlementaires de l’UC et du MP, voire ceux de l’Istiqlal et de l’USFP. Les deux composants de la Koutla viennent de goutter, pour la première fois depuis 2007, à l’amère expérience de la désaffection des députés. Le parti de Abbas El Fassi, réputé pourtant pour être immunisé, a vu ses effectifs à la Chambre des représentants se réduire de deux membres (Mohamed Azelmad et Abdelilah Safdi). Quant au parti de Abdelouahed Radi, il vient de perdre un élu, Abdelaziz Omari, un ancien istiqlalien qui devait son intégration à l’USFP à la politique d’ouverture adoptée par celle-ci vis-à-vis des notables à la veille des récentes législatives. «C’était prévisible, ça devait même arriver un peu plus tôt, et c’est le prix à payer pour l’ouverture du parti vers des personnalités non imprégnées de ses principes et ses valeurs», déplore un membre du comité central du parti de la rose.

Les grandes formations politiques ont mieux résisté que les petites

Il faut dire que ces deux partis historiques s’en sont bien sortis dans cette tourmente là ou d’autres autres formations se sont laissé plumer. A commencer par le MP dont huit membres ont rejoint le PAM, en 2010 seulement. D’ailleurs, rien que depuis le début de l’année, le parti de Mohamed Cheikh Biadillah a attiré un total de 22 nouveaux parlementaires. L’UC a fait les frais également de cette razzia du tracteur. Bilan des pertes : 6 députés. Ce qui porte le total des élus perdus par ce parti à 9 membres. A noter qu’entre septembre 2007 et mai 2010 l’effectif des élus recrutés par le PAM s’élève à 59. Mais entretemps il en a perdu également quatre.

Le RNI figure également parmi les grands bénéficiaires du phénomène de la transhumance. Il a convaincu 9 députés de porter son étiquette partisane. Ces derniers proviennent de différentes formations telles le PPS et le FFD. D’anciens membres de petites formations qui s’étaient fondus dans le PAM, et notamment ceux qui n’ont pas apprécié la nouvelle expérience sous les couleurs du dernier-né du champ partisan, font partie aussi des nouveaux ralliés du RNI. Les nouveaux adhérents viennent à point nommé pour le parti de Salaheddine Mezouar. Ils lui ont permis de limiter la casse puisque trois de ses députés ont troqué la casquette du parti de la colombe contre celle de son ancien allié le PAM ; et surtout de renforcer ses positions dans le classement des plus grands partis du Maroc. L’effectif du RNI passe ainsi de 39 à 45 députés.

L’autre grand gagnant de l’opération de transhumance est le PI qui, malgré quelques pertes, a pu se ressaisir en accueillant quatre transfuges issus de l’alliance PADS/PSU, du MP et de l’UC. Au final, le parti de Allal El Fassi a relevé son effectif à la Chambre des représentants pour atteindre 54 membres. «Le PI reste fort et immunisé contre ce genre de phénomène en raison de la solidité des convictions de sa base et de ses cadres», se réjouit, sur un ton propagandiste, Abdallah Bekkali, membre du comité exécutif du parti.

Entre les gagnants et les perdants, il y a par ailleurs deux partis qui n’ont pas été touchés par ce phénomène : le PJD et l’USFP. Le parti de la lampe a ainsi préservé son groupe, de même qu’il n’a accueilli aucun des transfuges. «Ce n’est pas chez nous que cette catégorie de politiques trouverait son intérêt», affirme dédaigneusement un membre influent de la direction du parti de la lampe. Il faut dire que la formation à référentiel islamique a toujours mené publiquement un combat acharné contre le phénomène.

Une autre formation, de gauche celle-là, a été épargnée, plus ou moins, par les désaffections des parlementaires… à l’exception d’un seul membre qui a récemment réintégré le parti. L’USFP a pu récupérer cet ancien militant qui, mécontent de ne pas figurer en tant que tête de liste lors des dernières législatives, s’était présenté en tant que SAP. Ayant eu sa revanche, Mohamed Achboune n’a pas tardé à retourner au bercail après un bref passage par le PAM.

Un risque de voir disparaître d’autres partis d’ici 2012 ?

A l’inverse, les mouvements de transhumance parlementaire ont fait beaucoup de dégâts pour les autres formations. Le premier à en avoir fait les frais, le MP. «Nous avons perdu 13 députés et récupéré 4. Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec 33 députés alors que nous avions entamé l’actuelle législature avec 41 membres», déplore un membre dirigeant du parti.

Les petits partis de gauche n’ont pas été en reste. A leur tête le PPS qui a perdu 8 députés sur les 17 qui ont accédé à la Chambre des représentants sous son étiquette. Et la plupart des parlementaires transhumants avaient intégré le parti du livre à peine quelques mois avant le scrutin de septembre 2007, dans le cadre de l’ouverture que le PPS avait initiée à l’égard essentiellement de candidats dits communément notables. «C’est vrai que nous avons commis une erreur en ouvrant les portes à de nouveaux venus et en accordant à certains d’entre eux l’accréditation pour occuper la tête de liste de circonscriptions sans prendre les précautions nécessaires de bien étudier les dossiers des prétendants», reconnaît un membre du bureau politique du parti ex-communiste. Mais, tient-il à préciser, cela ne remet pas en cause l’intégrité de tous les nouveaux militants qui ont rejoint les rangs du parti du livre suite à cette politique d’ouverture.

Autres victimes de gauche, le FFD et le Parti travailliste (PT) dont respectivement 5 et 3 membres ont rejoint d’autres partis politiques. Une hémorragie pour ces petits partis qui voient leur destin s’approcher de celui des formations dissoutes. Avec respectivement 4 et 2 députés, les partis de Thami Khyari et de Abdelkrim Benatiq pourraient bien être tentés de jeter l’éponge et se fondre dans une autre formation. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que le patron du Parti travailliste négocie ces jours-ci avec les responsables de l’USFP son éventuel retour à son parti d’origine. Les résultats de la transhumance parlementaire y sont certainement pour quelque chose. Il faut dire que l’amplification de ce phénomène donne matière à réfléchir à beaucoup de dirigeants de petites formations. Outre les cinq formations fusionnées au sein du PAM, quatre petits partis ne figurent déjà plus sur la liste de la Chambre des représentants après le départ de leurs députés vers d’autres horizons partisans.

111 transhumances en 30 mois, ça fait beaucoup !

Faut-il interpréter cela comme un bon signe pour le champ politique national qui aspire depuis toujours à mettre fin à l’émiettement du champ partisan et à promouvoir des regroupements de partis forts et homogènes ? Pas si sûr car de l’avis des parlementaires mêmes, le phénomène de la transhumance se produit généralement pour des considérations qui n’ont rien à voir avec les intérêts de la collectivité. En outre, le rythme avec lequel s’opèrent les mouvements laisse pantois. En 30 mois, 82 députés ont changé de couleur ! Un record. Pire, certains députés ne se sont pas contentés d’un seul changement. Depuis le début de l’actuelle législature, certains ont changé de parti trois fois. Le nombre de transhumances effectuées durant cette période s’est élevé à 111. Autant dire que le phénomène est plus qu’inquiétant. «C’est une tare du paysage politique marocain et on s’interroge sur les méthodes utilisées pour convaincre les parlementaires à intégrer d’autres partis politiques», se demande Hassan Khattabi, professeur de droit à l’université Hassan 1er de Settat. Des dirigeants de partis font le même constat amer. «C’est une pratique qui déstabilise la vie politique», indique Abdellah Baha, secrétaire général adjoint du PJD. Les responsables de l’Istiqlal vont, eux, jusqu’à considérer la transhumance comme un «danger pour tout le pays», pour reprendre l’expression de M. Bekkali. Pour illustrer ses craintes, le dirigeant istiqlalien avance l’exemple du PAM qui, en entamant les législatives avec trois membres, devient en l’espace de quelques mois la première force politique du pays. «Normalement, le résultat d’un parti doit être le reflet d’un effort de mobilisation et d’un ancrage populaire qui ne peut être atteint que grâce à beaucoup de travail et d’abnégation. Or, cette pratique remet en cause cette logique», poursuit l’Istiqlalien.

Il ne nous a pas été possible de recueillir l’avis du PAM sur le sujet, mais l’on sait que le parti, en même temps qu’il a profité de la transhumance, a veillé à ce que tous les nouveaux venus soient d’une moralité irréprochable en terme de comportement politique et électoral. De manière globale, bien que toléré voire soutenu par une minorité de partis, qui en tirent profit (pour le moment du moins), le phénomène, qui a touché 25% de la population des députés, commence à inquiéter la majorité des formations. Ses méfaits non pas seulement sur le poids ou la survie de certains partis sont manifestes mais aussi et surtout sur leur travail. «La transhumance nous donne des groupes parlementaires disparates, ce qui se répercute négativement sur leur rendement au sein du Parlement», souligne M. Khattabi.

Un acte qui alimente la désaffection vis-à-vis de la politique

Mais le phénomène pose aussi et surtout un problème d’éthique et de déontologie. Les électeurs votent en principe pour un candidat en tenant compte de son appartenance à un parti politique et donc à une ligne idéologique donnée, une notoriété populaire ou un programme. «Lorsqu’un élu change de couleur politique, comment justifiera-t-il cette volte-face aux citoyens qui ont voté en sa faveur ?», s’interroge, indigné, ce cadre d’un parti de gauche. Certes, l’acte du vote au Maroc n’est pas souvent politique, en ce sens que nombre d’électeurs vont aux urnes pour choisir un élu indépendamment de son affiliation politique. La preuve en est que pas mal de candidats sont reconduits aux postes électoraux bien qu’ils aient changé plusieurs fois de casquettes partisanes. «Généralement, les gens votent plus pour la personne que pour le parti», signale Mohamed Moubdie, chef du groupe parlementaire MP à la Chambre des représentants. Pour ce député, qui a fait le tour de plusieurs formations politiques dans son parcours politique, «la liberté du député doit être préservée par rapport aux partis pour lui permettre de choisir le cadre qui répond à ses orientations et aux intérêts de ses électeurs». Un argument tiré par les cheveux !

Car, si la culture politique n’est pas assez ancrée dans la société marocaine, il n’en demeure pas moins qu’il existe une catégorie d’électeurs pour laquelle le vote est avant tout l’expression d’un choix politique. Elle constitue certainement une minorité «électorale» mais dispose d’un poids intellectuel et d’un pouvoir d’influence considérable. «C’est auprès de cette catégorie d’électeurs que la transhumance alimente le sentiment de désaffection vis-à-vis de la politique», indique M. Khattabi.

La loi est claire, mais son application pose un problème de procédure

Ironie de la situation, ce sont ces mêmes partis qui aujourd’hui profitent de ce marché de la transhumance qui étaient à l’origine d’un texte le réprimant. En 2006, en effet, députés et conseillers votaient la nouvelle loi sur les partis qui sanctionnait le transhumant (voir encadré). Dans cette loi, l’élu parlementaire n’a pas le droit d’adhérer à un autre parti pendant le même mandat électoral. Mais s’il lui arrive de transgresser cette disposition, il doit s’acquitter d’une amende. Or, deux cas se sont produits où la justice a été saisie dans ce genre d’affaire. La première, c’était à la veille des communales de 2009 lorsque le ministère de l’intérieur avait décidé de rejeter la candidature à ce scrutin de certains parlementaires sous les couleurs du PAM. Les élus avaient par la suite obtenu gain de cause puisque la loi sur les partis n’interdit pas de manière catégorique la transhumance. Mais les 58 parlementaires concernés n’ont pas non plus écopé de sanctions pécuniaires comme le stipule la loi.

Le deuxième antécédent a été déclenché par le président du FFD qui, ne digérant pas la «trahison» de huit élus ayant accédé à leurs postes sous les couleurs du parti, avait intenté des procès à leur encontre. Là, la justice avait pris une position complètement différente en sanctionnant lourdement les parlementaires transfuges (500 000 DH chacun). L’explication des ces contradictions découle en fait d’un problème de procédure : est-ce que la sanction s’applique automatiquement à l’encontre des parlementaires ayant commis l’infraction, ou faut-il qu’une partie quelconque déclenche la procédure ? Si oui, laquelle ? Le parti concerné, le ministère de l’intérieur ou la justice via le procureur général ? Ce genre de questions a été soulevé par certains partis politiques avec les pouvoirs publics ; mais sans résultat. «Nous avons saisi le ministère de la justice pour inciter le parquet à déclencher la procédure pour l’application de la loi notamment dans le volet relatif aux amendes ; mais on nous a dit que c’est aux partis politiques lésés de saisir la justice», confie M. Baha.

D’un côté, la loi est claire ; de l’autre, son application est des plus problématiques car plusieurs partis lésés sont en même temps ceux qui profitent de la transhumance et saisir la justice reviendrait à se tirer une balle dans le pied.

En tout état de cause, avec 111 transhumances ce serait autant de plaintes à porter et le risque de se brouiller avec d’éventuels alliés pour 2012. On ne s’étonnera point donc de constater que tous s’accordent à dire que la loi, comme elle est actuellement, s’avère incapable de contrecarrer ce mal endémique et on appelle à un arsenal législatif plus sévère.

Le PJD, par exemple, réclame tout simplement l’invalidation du siège de parlementaire qui se serait rendu coupable de transhumance. L’USFP, le PI et d’autres partis sont également favorables à un raffermissement de la loi. Selon une source proche du premier ministre, le chef de l’exécutif «est déterminé à réparer les imperfections qui caractérisent l’actuelle loi sur les partis avant la prochaine échéance de 2012».

Comment va-t-on procéder ? Pour le politologue Hassan Khattabi, «la seule solution est de proposer une nouvelle loi qui criminalise ce phénomène et d’en rendre le texte clair de manière à éviter toute sorte d’ambiguïté dans son interprétation». Une chose est sûre : à défaut de réglementation répressive, le phénomène risque fort probablement de se reproduire voire de s’accentuer dans les prochaines échéances électorales.