Pouvoirs

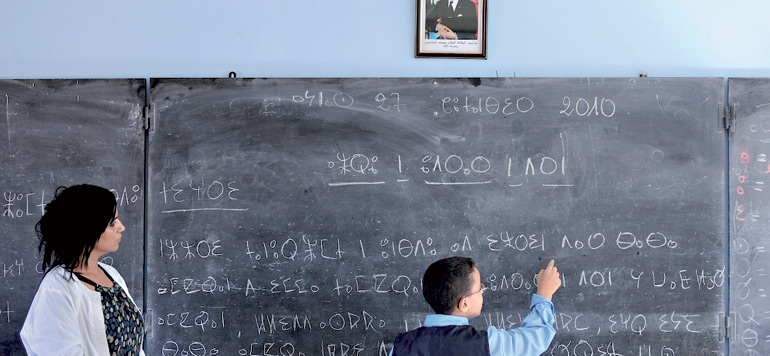

Conseil national des langues : un énième débat national est lancé !

La commission qui devrait superviser le débat déjà largement critiquée. Le CNLCM n’a presque pas de chance de voir le jour avant la fin du mandat du gouvernement.

L’Exécutif s’attaque enfin à l’article 5 de la Constitution. Et pour cela, il préfère y aller progressivement, en commençant par la fin. C’est-à-dire par le Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM).

C’est donc au dernier alinéa de cet article que le département de la culture, dirigé par Mohamed Amine Sbihi du PPS, décide de s’atteler, en premier, en ces quelques mois qui restent encore du mandat de l’Exécutif. Le gouvernement s’était fixé deux années, entre 2013 et 2015, pour préparer ce projet de loi, au même titre, faut-il le préciser, que le projet de loi portant officialisation de la langue amazighe. Nous sommes fin 2015, et la commission chargée de conduire les concertations en vue de l’élaboration de ce projet de loi vient à peine d’entamer ses travaux. Elle a été constituée, fin novembre dernier, et devait recevoir les mémorandums et les propositions des organisations civiles, au plus tard, le 10 décembre. Une fois cette première étape bouclée, la commission entamera ensuite une série d’auditions thématiques des instances nationales des organisations de la société civile, des personnalités du domaine de la culture, intéressées par le sujet, des experts et autres académiciens. Ce n’est qu’après qu’elle devrait plancher sur ces proposition afin d’en tirer une première ébauche de texte de loi. Les conclusions de ce processus participatif devraient, en effet, servir de cadre et de plate-forme pour l’élaboration de ce projet de texte qui devrait ensuite être soumis à l’appréciation des associations et autres organisations intéressées. Le projet de texte définitif sera remis au ministère de la culture lequel département le remettra au Secrétariat général du gouvernement pour mise en forme juridique. Ce n’est qu’après que le projet de loi à proprement parler devrait être soumis au conseil du gouvernement pour validation et ensuite au Conseil des ministres. Une fois adopté par ce dernier, il sera présenté pour débat parlementaire dans les deux Chambres avant sa promulgation. Et même une fois promulgué, il nécessitera encore des textes d’application pour mettre en œuvre son côté pratique. Le conseil devrait entrer en service une fois ses membres et son président nommés, ce qui risque de ne pas arriver de sitôt, vu le cheminement que sa création devrait prendre et surtout le temps nécessaire pour passer par toutes les étapes précitées.

On retrouve donc les démarches d’un débat national tel que le Maroc en a connu tout au long des premières années du mandat de l’actuel gouvernement. Voilà pour le volet organisationnel. Pour le reste, l’expérience aura montré que même avec toute la bonne foi dont pourraient être investis les partenaires de ce processus, le produit final est parfois décevant (voir encadré). Tenant compte de ces premières expériences du gouvernement en la matière, il serait illusoire d’espérer que ce conseil voie le jour avant la fin du mandat de l’actuel gouvernement.

Des contestations pour commencer

Ce serait probablement le cas aussi de la concrétisation de la première partie de ce même article 5 de la Constitution qui prévoit une loi organique relative à la mise en œuvre de l’officialisation de la langue amazighe, mais c’est une autre paire de manches. Pour revenir au CNLCM, il faut dire que les détracteurs de la méthodologie de sa création ne se sont pas faits attendre. A peine annoncée la mise en place de la commission qui chapeautera le débat national relatif à sa création, les critiques fusent déjà de tous bords. Ainsi, le «Collectif national pour la langue arabe», proche du PJD, et qui revendique plus de 140 associations membres, accuse le ministère de la culture d’avoir exclu les organisations de défense de la langue arabe lors de la formation de cette commission. En même temps, cinq organisations amazighes contestent l’approche adoptée lors de la mise en place de cette commission et la considère comme «non démocratique». En réalité, précise-t-on auprès du ministère de la culture, «il est vrai qu’elle n’englobe pas toutes les potentialités de la société marocaine, mais cette commission (NDLR. Présidée par Driss Khrouz, directeur de la Bibliothèque nationale) respecte bel et bien au niveau de sa composition l’ensemble des représentations associatives et institutionnelles œuvrant dans le domaine des langues et de la culture nationales». En plus, il s’agit d’une commission restreinte dont la mission est limitée dans le temps. Cela n’empêche que cette instance regroupe des potentialités linguistiques arabophones, amazighophones, francophones, anglophones, sans oublier des représentants de la culture hassanie et hébraïque ainsi que des associations linguistiques et des institutions telles que l’IRCAM, l’Institut de l’arabisation, le CNDH, le Conseil supérieur de l’enseignement, la Rabita Mohammadia des oulémas et nombre d’experts en linguistique et en droit constitutionnel ainsi que des experts dans les domaines de la culture et des médias. C’est pour dire, selon des sources proches de cette commission, que «l’esprit qui anime la commission va au-delà des conflits éventuels entre les langues ou des prises de position. En réalité, c’est un comité de travail chargé de présenter des propositions sur la loi organique relative au Conseil des langues et de la culture marocaine». Une partie du travail a déjà été faite par le ministère qui a élaboré, en 2012 et 2013, plusieurs documents présentant un diagnostic du champ linguistique et une étude de l’état des lieux et des perspectives de la culture marocaine.

Le ministère a préparé une fiche de présentation dans laquelle il décline sa vision des objectifs du Conseil national des langues et de la culture marocaine, ses attributions et sa composition. Ce sera la contribution gouvernementale à ce débat national qui aboutira à la mise en place du CNLCM. Et ce sera le quatrième conseil initié par ce gouvernement après ceux de la magistrature, de la famille et de l’enfant et de la presse. Cela, en plus de ceux déjà existants et qui nécessitaient un aggiornamento législatif, prévu par la nouvelle Constitution, comme le CNDH, le CESE, le Conseil supérieur de l’enseignement entre autres. Bien sûr, aucun de ces trois n’a encore vu le jour. Pour le moment, on ne dispose que d’une vague idée de ce que sera la composition et les attributions du nouveau conseil.

Un conseil parmi tant d’autres

La Constitution précise déjà qu’il sera chargé notamment de «la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines», (art. 5). Question : Une fois le conseil mis en place, que deviennent alors l’IRCAM, l’Académie Mohammed VI pour la langue arabe, l’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation, l’Institut pour les études hassanies ? C’est une question qui a été soulevée aux premiers jours de l’adoption de la nouvelle Constitution. Certaines voix avaient même prédit la disparition de ces institutions. Aujourd’hui, la tendance générale et surtout la logique veulent que ces institutions continuent d’accomplir leurs fonctions dans un environnement où le CNLCM coordonnerait leurs actions, via une politique nationale et une stratégie pour les langues et la culture. L’Institut des études et de recherche pour l’arabisation, qui relève de l’Université Mohammed V de Rabat, continuera sa mission, de même que l’IRCAM dont le rôle scientifique et académique vise la promotion de la langue amazighe et son intégration dans la vie publique. Il continuera, de même, en plus de ses recherches académiques, sa mission consultative auprès de SM le Roi, comme le veut le dahir portant sa création en produisant des avis, à chaque fois qu’il lui en est fait demande, au même titre que l’Institut royal des études stratégiques. Il se peut, toutefois, estime-t-on, que sa composition soit revue de manière à répondre aux contraintes et exigences du processus de la mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh.

A chacun sa conception

L’IRCAM, tout comme ces autres institutions concernées, étant membre de fait du futur CNLCM, participera à l’élaboration des stratégies et politiques linguistiques et culturelles du conseil. En même temps, ces instituts et organisations, chacun dans son domaine, devraient faire office d’instances exécutives pour les décisions du CNLCM. L’entrée en fonction du conseil impliquera, en outre, l’activation de l’Académie Mohammed VI pour la langue arabe et, avec la récente entrée en vigueur de la régionalisation avancée et les projets culturels lancés dernièrement dans les provinces sahariennes, une plus grande activité pour l’Institut des études hassanies. Pour le moment, la commission chargée de diriger le dialogue national relatif au CNLCM vient juste de réceptionner les différentes propositions des associations concernées. On peut toutefois avoir une idée approximative sur les attentes de ces associations. C’est que certaines associations n’ont pas attendu le dernier moment pour ce faire. Elles ont déjà exprimé leur avis sur le sujet. Parmi ces ONG on peut en retenir quelques-unes. Ainsi, pour ce qui est des attributions du futur CNLCM, l’association «Tamazight pour tous les Marocains», affidée au PJD, estime par exemple qu’il devrait s’atteler à mettre en place des stratégies de gestion des champs linguistique et culturel, faire un diagnostic et une évaluation objective des politiques linguistique et culturelle du Maroc depuis l’indépendance, élaborer une politique linguistique et culturelle cohérente et opérationnelle et mettre en place une stratégie pour la promotion et le développement des différentes expressions culturelles du Maroc. Le conseil devrait également valider les politiques des différentes institutions actives dans ses domaines de compétences tout comme il sera appelé à réaliser des rapports annuels sur la mise en œuvre de ses politiques. De même qu’il aura à soutenir la production culturelle et artistique dans les deux langues officielles et les autres expressions culturelles ainsi que la publication d’un «Atlas des langues et de la culture marocaine». Une vision quelque peu éloignée de celle du «Collectif national pour la langue arabe», également proche du PJD, qui, lui, voit en cette future instance un organisme consultatif qui se limite principalement à émettre des avis. Des avis sur toutes les questions relatives aux langues et à la culture marocaine à la demande de SM le Roi, du gouvernement ou du Parlement pour ce qui est du domaine législatif ou de toute autre autorité concernée par la politique linguistique et culturelle du pays.

Une structure hétéroclite

Le conseil devrait accessoirement proposer des mesures pour la protection des langues arabe et amazighe et autres expressions culturelles ainsi que la réalisation d’une stratégie culturelle et veiller à l’harmonisation de l’arsenal juridique avec le contenu de l’article 5 de la Constitution. L’association marocaine de la recherche et de l’échange culturel, AMREC, l’une des plus anciennes associations de promotion de la culture amazighe, créée à Rabat en 1967, estime que la mission du conseil devrait consister, entre autres, en la préservation des acquis en matière de promotion et de développement de la langue amazighe et la protection, la préservation et le développement des autres expressions linguistiques et la diversité culturelle marocaine. Il est attendu, en outre, du conseil de veiller à la mise en place d’une politique linguistique à même de parvenir à une cohésion entre les différentes composantes du champ linguistique marocain et mettre en place une politique de promotion des deux langues officielles tout en insistant sur une meilleur gestion linguistique. Selon cette association, les attributions du futur CNLCM devraient, en outre, être élargies aux musées, au patrimoine immatériel, à la toponymie et aux différentes institutions sociales ainsi qu’aux pratiques et anciennes législations amazighes au même titre que l’architecture marocaine et les autres formes artistiques nationales.

S’agissant de la composition, les trois ONG estiment, à quelques différences près, que le conseil serait composé, en plus des experts et des académiciens, des personnalités indépendantes, des associations qui traitent des domaines linguistique et culturel, des institutions directement concernées par le thème, des universités et des départements ministériels concernés. Et comme toute instance similaire, le conseil devrait être dirigé par un président, un secrétaire général, une assemblée et des commissions et disposer de moyens humains et matériels à même de lui permettre de mener à bien sa mission. Une mission qui s’annonce déjà délicate du fait que, comme le souligne le discours royal du 30 Juillet 2013, «le Maroc, riche de son identité plurielle aux multiples affluents linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et artistique digne d’admiration. Il appartient donc au secteur culturel de traduire concrètement cette diversité. Il devrait encourager toutes les formes d’expression créatrices, aussi bien celles en harmonie avec notre patrimoine séculaire que celles en phase avec le goût moderne, dans ses styles et ses genres, multiples et variés, et ce, dans une démarche où se conjuguent et se complètent les traditions ancestrales et les créations modernes».

[tabs][tab title = »Que deviennent les autres débats nationaux ? « ]Le gouvernement, une fois investi, s’est retrouvé devant la lourde responsabilité de donner corps à plusieurs dispositions inscrites pour la première fois dans la Constitution. Certaines instances devaient être créées. Pour ce faire, l’Exécutif a tenté l’approche participative telle qu’il la conçoit. Le résultat ne correspond pas toujours aux attentes. Des débats nationaux ont été souvent vidés de leur sens. C’était le cas du Conseil consultatif pour la famille et l’enfance (prévu par article 169 de la Constitution), une commission a été créée afin de mener de larges consultations avec différents acteurs concernés. Les débats ont effectivement démarré le 22 février 2013. La commission a reçu plus de 80 mémorandums de la part des instances nationales, des associations et acteurs de la société civile, des organisations professionnelles, des partis politiques et des individus, mais le texte qui en a découlé est loin de faire l’unanimité de tous les acteurs. A ce jour, ce texte de loi n’a toujours pas été adopté. Pire encore, alors que les deux textes, relatifs au Conseil consultatif pour la famille et l’enfant et l’Instance de la parité sont actuellement en débat en commission, les groupes de la majorité décident de leur consacrer une journée d’étude comme si le long processus du débat national n’était pas suffisant pour relever toutes les facettes de ces thèmes. C’est également le cas des projets de lois organiques relatives à la mise en œuvre des articles 14 et 15 de la Constitution. Les deux projets de loi organique encadrant le droit de présentation des propositions en matière législative et les pétitions adressées aux pouvoirs publics sont le fruit d’une année de débat national (il a démarré le 13 mars 2013) mené par le ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile. Les deux projets de textes qui en ont résulté sont, pour le moins, décevants. Et toujours pas non plus de texte promulgué. On peut également citer l’exemple des textes devant remplacer l’actuel code de la presse. Un débat national a bien été engagé, début octobre 2012, par le ministère de la communication qui faisait suite à un autre débat, initié, lui, par le Parlement. Le projet de loi relatif au Conseil national de la presse et celui du statut de journaliste professionnel ont bien été introduits dans le circuit législatif, mais le code de la presse proprement dit déçoit les premiers concernés : les éditeurs.[/tab][/tabs]