Culture

L’identité culturelle pensée par des intellectuels

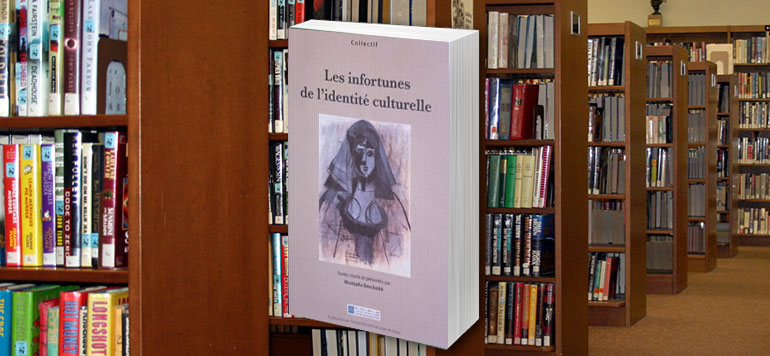

Vient de paraître dans les Publications de l’Université Internationale de Rabat, un ouvrage collectif sous la direction de l’universitaire Mustapha Bencheikh. «Les infortunes de l’identité culturelle» mène une réflexion sur l’individuation et l’altérité, ce qui les relie et ce qui les sépare.

«Les infortunes de l’identité culturelle» est l’un de ces livres indispensables pour mettre des mots sur le vague concept de l’identité, par ces temps troubles où les divergences se dégagent plus aisément que les concordances. «Comment penser ce concept à la fois comme une individuation inévitable et une rencontre nécessaire», questionne à raison le directeur du projet, Mustapha Bencheikh, professeur de littérature française et francophone à l’Université internationale de Rabat et ancien doyen de faculté.

L’ouvrage recense les réflexions de vingt-neuf auteurs, pour la plupart universitaires, mais également des romanciers, des journalistes et des psychanalystes, du Maroc et de l’étranger. Leurs contributions se réunissent sous quatre grands chapitres concernant la construction identitaire, les identités métissées, l’identité culturelle à la question et l’identité sans carte de l’écrivain. Avec pour objectif d’analyser un état de fait, Les infortunes de l’identité culturelle balaie toutes les manifestations de ladite identité dans la vie courante, depuis l’invention des papiers d’identité jusqu’à la représentation de l’exil féminin, en passant par l’intarissable discours politique.

Définir l’identité culturelle

Au-delà des appartenances et des conflits, Aziz Kich, enseignant à l’Université Mohammed V, estime qu’il est impératif de questionner les identités particulières à l’ère de la mondialisation, «car, si celle-ci est pour certains une promesse de l’avènement du citoyen du monde, elle est pour beaucoup de monde synonyme d’uniformisation, de soumission à un modèle imposé par l’hégémonie économique, technologique et militaire». Pour ce faire, il faut cerner cette identité culturelle qui dépasse le cadre intime de l’identité personnelle vers une revendication collective. Elle se joue ainsi dans la sphère publique au niveau du discours, délivre le professeur de philosophie Yves Gefroy dans son texte «Les pièges de l’autochtonie». Aussi, il est évident de retrouver cette revendication dans le discours politique. Pour le romancier René de Ceccatty, «c’est quand un pays a du mal à fixer un rapport entre sa population et son gouvernement que surgit dans le discours des gouvernants et des observateurs cette notion (d’identité culturelle) qui est polémique».

Pourtant, si concept défini il y a, il ne devrait pas susciter un affrontement, mais une rencontre. Dans ses Sensations marocaines, Patrick Chamoiseau écrit : «La relation est une poétique identitaire qui n’est pas associée à la peur de l’autre, ni au repli sur soi, ni à la fixité, mais (sans perte ni dénaturation) aux fluidités assumées de l’audace de soi en face de l’incertain, de l’imprévisible ou même de l’impensable».