Culture

Bientôt «Timitar», premier rendez-vous musical gadiri

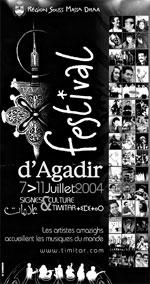

«Timitar», ou festival des signes, conçu par la Région Souss-Massa-Draâ et la wilaya d’Agadir, a choisi

de montrer, du 7 au 11 juillet prochain, les facettes de l’âme gadirie à travers sa musique.

«Timitar» devra se faire une place particulière parmi un grand nombre d’autres manifestations du même genre et, pour cela, tabler sur une sélection rigoureuse et s’écarter des sentiers battus.

Il en est des villes comme des êtres qui les peuplent: un coup du sort suffit pour faire basculer irréversiblement leur destinée. Autrefois, Agadir arborait le visage avenant d’une cité ancrée dans son terroir, attachée à sa singularité et fière de ses amarres. Le séisme survenu en 1960 eut raison de ce bel ordonnancement. Une violente secousse et voilà une ville à terre. Ses richesses architecturales se trouvèrent balayées, les empreintes de sa longue histoire, traversée d’avanies, d’invasions et de révoltes, furent gommées à jamais, Agadir se mua en un champ de ruines. Sur les décombres, on rebâtit la ville, ou plutôt on inventa une nouvelle ville qui ne présentait aucune ressemblance avec la défunte.

Le béton a créé une nouvelle ville, clinquante, sur les ruines de l’ancienne

Agadir avait des atouts majeurs : une lumière unique, un climat constamment clément et une plage infinie. On décida d’en constituer des attraits susceptibles de séduire les touristes épris de soleil, de bronzette et de trempette. Dès lors, la sobre cité, provinciale dans son âme, fut transfigurée, à coup de béton très armé, en une ville clinquante, fourmillant d’hôtels huppés, d’immeubles imposants et de villas flamboyantes. Agadir avait la réputation d’être distante, repliée sur elle-même et jalouse de son ancestralité, elle devint ouverte, dynamique et moderne. Elle troqua son artisanat, brillant mais peu lucratif, contre l’industrie rentable, ses échoppes attachantes contre des bazars rutilants, ses halkas, qui vibraient de rythmes du cru, contre des discothèques branchées.

Trop opulente pour pouvoir émouvoir, trop coûteuse pour attirer les modestes bourses, trop aseptisée pour fasciner les amateurs de sensations fortes, Agadir n’est souvent fréquentée que par les touristes fortunés et les rupins autochtones, qui viennent s’y évader le temps d’un week-end. «Cette ville ne possède aucun cachet», entend-on dire. C’est sans aucun doute à cause de ce grief qu’elle n’a droit qu’aux dépliants publicitaires, pendant que ses sœurs impériales (Marrakech, Fès, Rabat) ou roturières (Casablanca, Essaouira, Asilah, Tanger) inspirent, elles, une littérature abondante, exprimée dans des beaux-livres, aussi superbes que dispendieux.

Timitar est une réponse à ceux qui disent qu’Agadir n’a pas de cachet

Il est injuste de prétendre qu’Agadir, trop portée sur le fric, n’a pas su préserver son âme. Celle-ci est certes ensevelie sous les couches d’une modernité tonitruante, mais ses signes se rencontrent partout, pour qui veut bien les reconnaître. Mus par le souci de rendre justice à une ville inconsédérément blâmée, la Région Souss-Massa-Draâ et la wilaya d’Agadir ont rêvé, puis tissé un festival destiné à montrer les prodigieuses facettes de l’âme gadirie.

«Timitar», tel est le doux nom dont se pare le festival d’Agadir. Pour ceux qui ignorent la signification, le mot est synonyme de «signes». Il a été choisi pour son allusion à une des particularités de la région : son foisonnement de signes. Signes et symboles s’incrustent, illuminent, parcourent les fibules, les ceintures et les diadèmes, toujours en argent massif, dont s’embellissent les femmes berbères. Ils sont d’une présence obsessionnelle dans les tapis qu’elles dédient à leurs fiancés, dans le maquillage dont elles sertissent leur visage, dans les tatouages qu’elles portent, dans les coiffes dont elles se couvrent. Les hommes ne sont pas en reste, qui brandissent des sabres et des poignards sculptés de signes et de symboles. Et l’on se retrouve parmi un paysage florissant de signes qui happent le regard.

Si elle relève de l’intellect, la musique n’est pas uniquement un mécanisme créatif apte à traduire les idées abstraites, elle est aussi et surtout un moyen efficace permettant au tréfonds de l’âme de s’exprimer. C’est en vertu de cette évidence que les concepteurs de «Timitar» ont choisi d’illustrer l’âme amazighe par la musique. «La musique à sa façon raconte le monde, le joue, le chante. Elle donne de l’écho aux âmes, plongeant dans la tradition ou s’affirmant dans la modernité», lit-on dans le dossier de presse du festival. Et dans la région Souss-Massa-Draa, la musique est bonne, depuis l’ahouach, danse collective aux couleurs variées selon les régions, à la danse du sabre, pratiquée en duo, au son de la flûte et des percussions, en passant par le tissint, danse rituelle de mariage, pratiquée en couple.

Pas de fusion, comme dans d’autres festivals, mais une cohabitation des genres

Les festivals musicaux étant aujourd’hui légion, il faut pour que «Timitar» se fasse une place singulière, celle à laquelle il aspire, qu’il snobe les sentiers balisés et qu’il s’affranchisse du tout-venant. Apparemment, c’est cette volonté qui l’anime. Si les Rwayes, ces maîtres de ballet, se taillent la part du lion, compte tenu de leur nombre (Fatima Tabaamrant, Lahcen Akhettab, Amina Demssirya, Lahoucein Amentag), les autres musiques, émanant d’horizons proches ou distants, sont dûment honorées. On entrevoit particulièrement la belle et féconde idée de décloisonner les genres, non pas en les entremêlant, avec des effets incertains, comme cela se pratique de plus en plus ailleurs, mais en les faisant cohabiter dans le même espace. Ainsi, sur la même scène se produiront Idir, chanteur kabyle militant, et Izenzaren, groupe amazighe ; Horvath Gypsy Band, sextuor alliant le luth oriental à la musique tsigane hongroise et Randy Weston, pianiste jazzy emblématique ; Rays Lahoucein Amentag, perpétuateur du répertoire du grand Lhaj Belaïd ; Daqqa roudania, musique rituelle spirituelle et Faïz Ali Faïz, maître du qawwal pakistanais… Autant de manières de faire dialoguer entre elles diverses musiques, sans dissonance. Tout cela dans une atmosphère empreinte d’enjouement. D’où une programmation copieuse, généreuse, passionnante, qui nous offre une infinité de jouissances.

Convivialité, brassage et vœu de partage sont les règles d’or de «Timitar». Il les honore en cinq jours, trente-cinq concerts, trois sites. Impressionnante entrée en scène festivalière, n’est-ce pas ?

Dans la région Souss-Massa-Draâ, la musique est bonne, depuis l’«ahouach», danse collective, à

la danse du sabre, pratiquée en duo au son de la flûte et des percussions, en passant par le «tissint», danse rituelle de mariage, pratiquée

en couple.