Affaires

Positionnement : Quelle est la place du Maroc dans les Chaînes de valeur mondiales ?

Depuis le début des années 2000, le Maroc a réalisé une percée sur les CVM. Cependant, beaucoup reste encore à faire. La conjoncture actuelle, avec une quête de repositionnement d’une grande partie de l’économie mondiale, est favorable au Maroc.

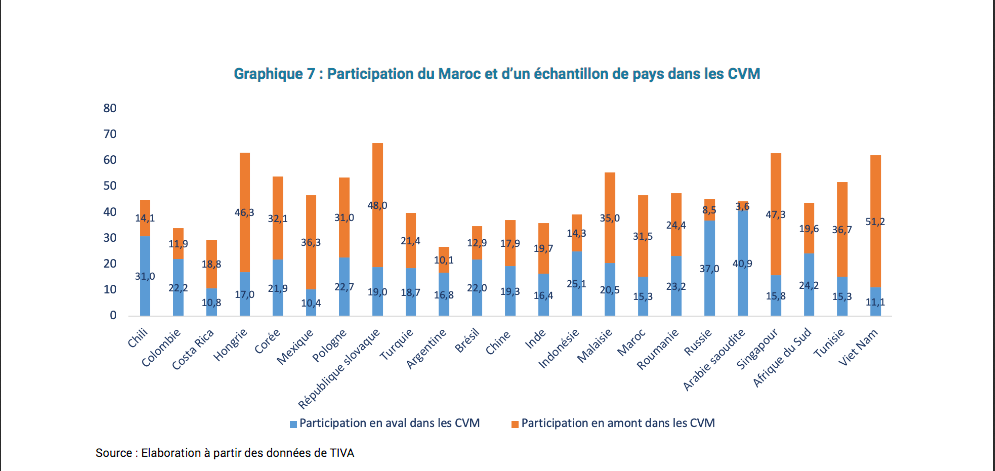

Le Maroc a réussi, en l’espace de quelques années, à améliorer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales (CVM). C’est une réalité émanant d’une étude réalisée par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) et publiée dans son «Policy Brief» le 31 janvier. La DEPF a souligné qu’en ce sens, il y a une augmentation modeste à la fois de l’incorporation de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations nationales et de la valeur ajoutée locale dans les exportations des pays tiers, quoique des disparités notables persistent au niveau des différents secteurs productifs. Selon Hasna Mrani Alaoui, l’auteure de ce Policy Brief, publié sous le titre «Positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales», la participation du Maroc en amont a progressé à un rythme plus élevé que celle en aval, notant que cette configuration rend l’économie nationale plus vulnérable aux chocs d’offre potentiels de pays positionnés plus en amont des CVM.

«Certes, le Maroc dispose de marges de manœuvre pour des économies d’échelle substantielles, mais il demeure confronté au double défi de passer à des segments à plus forte valeur ajoutée et d’y impliquer davantage le tissu productif local à ces chaînes, au risque de rester confiné aux segments non porteurs», souligne Mme Mrani Alaoui. Selon ce dernier, le Royaume est contraint de déployer des efforts supplémentaires et de relever des défis pour monter en gamme et accélérer le processus de transformation structurelle.

Ces défis sont liés particulièrement à l’investissement dans le capital intellectuel, selon la même source. Cet investissement contribue non seulement à l’amélioration de la productivité, mais également à la différenciation du produit fini de la chaîne et au renforcement de sa présence sur les réseaux mondiaux. Ainsi, «selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), trois grands types de capital intellectuel interviennent dans les CVM : les données informatisées (logiciels et bases de données) ; le capital d’innovation (R&D et autres facteurs d’innovation, droits d’auteurs, modèles et dessins et marques commerciales) ; et les compétences économiques (valeur de la marque, compétences particulières en matière de technologie et de gestion, réseaux et structures organisationnelles)», explique notre source.

En effet, le haut niveau de la création de valeur à l’intérieur d’une CVM est souvent atteint en amont, dans des activités particulières comme le développement conceptuel, la R&D ou la fabrication des pièces détachées et de composants essentiels, mais aussi en aval, par exemple dans les domaines du marketing, de la stratégie de marque ou des services à la clientèle.

Dans ce sens, il convient d’assurer une cohérence entre l’offre de formation des compétences et les choix stratégiques de développement du pays et une meilleure connexion entre les centres de recherche et le secteur privé, recommande la DEPF.

Il s’agit aussi du renforcement de l’intégration au niveau régional, ce qui pourrait constituer un tremplin pour une meilleure insertion du Maroc dans les CVM. «L’exploitation de la complémentarité des facteurs de production et des ressources au niveau régional renforcerait la compétitivité des industries et les liens avec les économies locales, induisant ainsi des effets d’entraînement catalyseurs de croissance», explique le Policy Brief.

La multiplication des accords commerciaux régionaux (ACR) en Asie du Sud-Est, au cours des dernières années, a contribué à l’intégration de la zone dans les CVM, fait observer la même source, ajoutant que le Costa Rica constitue un exemple de pays qui, grâce aux 11 accords commerciaux qu’il a négociés avec 42 pays, a amélioré son insertion dans les CVM de l’électronique, de l’équipement médical, de l’automobile et de l’aéronautique.

Les défis sont liés également à l’adaptation du code de travail. «Les réglementations strictes en termes d’embauche et de licenciement réduisent les possibilités aux entreprises marocaines de s’adapter aux variations de leur activité économique et de s’adapter aux différents chocs exogènes», relève l’auteure du Policy Brief. Elles contribuent, en outre, à retarder les processus de réallocation de la force de travail et d’adaptation aux besoins du tissu productif. «Il importe, ainsi, de simplifier le Code du travail en prenant comme modèle les normes et les pratiques internationales sur des aspects comme les indemnités de licenciement, le recours aux contrats à durée déterminée, la flexibilité du nombre d’heures travaillées et la rémunération des heures supplémentaires», préconise la même source.

Il s’agit aussi de l’amélioration de la qualité des institutions et des administrations qui pourrait être déterminante dans la décision d’investissement. «Notre pays gagnerait à accélérer la réforme de l’administration à travers la mise en œuvre des dispositions des mesures législatives et l’accélération de la mise en place de la Charte de déconcentration administrative en tant que jalon pour accompagner la dynamique territoriale et le soutien à la transformation digitale de l’Administration», souligne le Policy Brief. Les CVM exigent, en outre, des institutions publiques saines qui veillent au respect des termes des contrats, protègent les droits de propriété et les investisseurs, garantissent l’impartialité du pouvoir judiciaire et luttent contre la corruption. «Ainsi, il est indispensable de poursuivre la mise en œuvre de la Charte de la réforme de justice, dont les grands objectifs consistent à consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire, à moraliser le système de la justice, à renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés, à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’appareil judiciaire, à étendre les capacités institutionnelles du système judiciaire et à moderniser l’Administration judiciaire», relève Mrani Alaoui.

De même, elle recommande la poursuite de l’amélioration de la qualité de la logistique, compte tenu de son rôle dans la facilitation des échanges et le développement des CVM. «D’après l’OCDE, chaque jour supplémentaire requis pour préparation d’une livraison ou réception internationale contracte le volume des échanges d’environ 4%». Il convient également de mettre en place une stratégie de développement du fret (maritime, aérien, routier) à l’égard des pays de l’Afrique subsaharienne afin de promouvoir les échanges intrarégionales et favoriser l’édification des chaînes de valeur régionales», conclut l’auteure de cette étude.

De quoi parle-t-on au juste ?

Il existe diverses définitions dans la littérature économique des CVM. Selon l’une des plus récentes, une chaîne de valeur comprend l’ensemble des activités que les entreprises mènent afin d’amener un produit (un bien ou un service) depuis sa conception jusqu’ à son utilisation finale. Ce processus contient plusieurs activités telles que la conception, la production,

la commercialisation, la distribution…

Dans la littérature des organismes économiques et financiers internationaux (BAD, OCDE, PNUD, entre autres), l’insertion d’un pays dans la chaîne de valeur mondiale (CVM) signifie qu’il devient une partie intégrée dans un réseau de production international qui se caractérise par la prédominance des biens intermédiaires (produits semi finis) provenant de nombreux coins du globe. Ce phénomène a surtout permis aux pays en développement d’intégrer l’économie mondiale avec un moindre coût, vu qu’ils ne produisent que des composants de produits et non pas l’intégralité du produit (produit final). De ce fait, et selon l’OMC, plus de la moitié des exportations des pays en développement (PED) en termes de valeur ajoutée sont effectuées dans le cadre des CVM.

Dans ce cadre, et à partir des années 2000, le Maroc a commencé à mettre en place plusieurs programmes et stratégies afin d’améliorer la valeur ajoutée de ses produits et par conséquent s’intégrer dans les CVM. Ceci a démarré avec le lancement du Pacte national d’émergence industrielle (PNEI) en 2005 avec pour objectif d’attirer plus d’IDE et de développer des «Métiers mondiaux» pour lesquels il présente un avantage comparatif (ce programme a été actualisé en 2009), qui a donné lieu plus tard au Plan d’accélération industrielle (PAC), lancé en 2014.

L’ambition du Royaume devrait être de monter en gamme dans les CVM

Selon des analystes économiques, il est très probable que ce repositionnement soit régional. Le Maroc devra chercher sa place dans un espace d’échange euro-méditerranéen fortifié, doté d’une fenêtre sur les autres régions de l’Afrique, souligne notamment Mustapha Lahboubi, directeur du pôle stratégie et développement de la CDG, dans une récente sortie médiatique. Une question stratégique demeure en suspens : le Maroc héritera-t-il d’un positionnement en amont ou en aval de ces nouvelles chaînes de valeur ? L’ambition du Royaume devrait être de monter en gamme dans les CVM, sans quoi le développement économique subséquent s’épuiserait. Il faudrait sans doute engager les nouveaux échanges sur une logique de coproduction, mais ceci dépendra de négociations menées au plus haut niveau entre les différentes parties prenantes, les gouvernements, d’une part, et les firmes transnationales, d’autre part. Il y a sans doute des enseignements à tirer de la trajectoire de la Chine, qui a réussi, en partant il y a vingt ans du statut d’atelier du monde, à devenir une industrie mixte intégrant des activités à très haute valeur ajoutée. S’il avance par à-coups, le Maroc est capable de monter en gamme.

En Europe, les changements de paradigme les plus importants devraient s’opérer dans l’industrie automobile, aéronautique, le secteur pharmaceutique et l’agro-industrie. Le Maroc est déjà bien outillé pour se positionner dans ces secteurs.