Affaires

La facture salée du libre-échange…

Union européenne, Etats-Unis, pays arabes… , les accords signés par le Maroc profitent pour l’instant plus à nos partenaires.

Les importations de ces pays explosent tandis que les exportations progressent timidement.

Pour le ministre du commerce extérieur, Abdellatif Maà¢zouz, il ne faut pas se limiter à une lecture comptable.

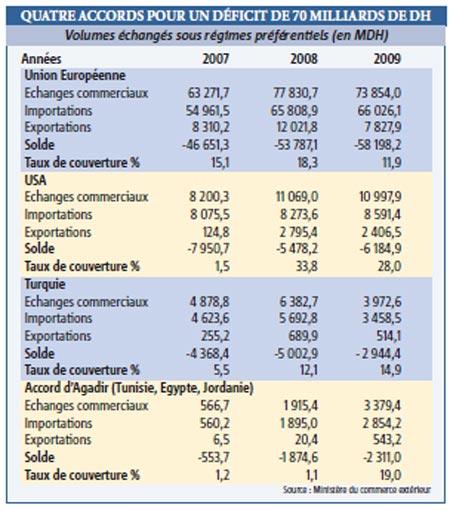

Le Maroc a signé plusieurs accords de libre-échange ces dernières années. Et à l’issue de la conclusion de chacune de ces conventions, on n’arrête pas de communiquer sur ses bienfaits et sur les multiples opportunités qu’elle ouvrirait pour les entreprises et pour l’économie marocaine. Mais il suffit de voir l’évolution des échanges commerciaux avec ces partenaires, quelques années après l’entrée en vigueur de ces accords, pour se rendre compte que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espoirs. Et dans certains cas, c’est même un vrai fiasco. Et les chiffres sont là pour le démontrer. Si on prend l’exemple de l’accord avec l’Union européenne signé en 1996 et entré en vigueur en 2000, les transactions commerciales (des biens) qui ont été effectuées dans le cadre de l’accord d’association ont été largement bénéfiques à notre principal partenaire. De 2007 à 2009, ses exportations vers le Maroc réalisées sous le régime préférentiel ont bondi de 20%, passant de 55 à 66 milliards de DH. Leur croissance a été plus soutenue que celle des exportations totales vers le Maroc tous régimes confondus qui sont passées de 138 à 139 milliards de DH sur la même période. De la même manière, le poids des exportations bénéficiant des droits préférentiels prévus par l’accord de libre-échange dans les exportations totales s’est considérablement renforcé, passant de 40% en 2007 à 47% en 2009.

Résultat : depuis l’entrée en vigueur dudit accord, le déficit de la balance commerciale avec l’UE s’est aggravé. Alors qu’il était de 23,3 milliards de DH en 2004, il est passé à 65,6 milliards en 2009.

Et à l’approche du démantèlement douanier total prévu pour 2012, on voit mal comment on pourrait inverser la tendance. Au contraire, certains opérateurs économiques redoutent une accentuation du déficit de la balance commerciale en faveur de notre premier partenaire économique eu égard à la performance de ses industries.

47% des ventes de l’UE au Maroc bénéficient du régime préférentiel

Par produit, les voitures de tourisme figurent parmi les premiers secteurs à profiter de cet accord. La valeur de leurs exportations a atteint 4,2 milliards de DH en 2009 contre 2,4 milliards en 2004. Les industriels des produits chimiques, des machines et appareils divers, du fer et acier en bloom et ébauches, des matières plastiques artificielles et des médicaments ont également amélioré leurs ventes à destination du Maroc.

L’augmentation remarquable des importations du Maroc de ces produits européens a été favorisée également par la forte demande qui émanait d’un développement important de l’économie locale, notamment des secteurs du BTP, du tourisme et de l’industrie manufacturière. Elle s’explique également par les besoins croissants en biens de consommation, particulièrement les voitures, les articles électroménagers, les appareils de TV et de téléphone. La hausse des achats de l’étranger n’est pas forcément négative et elle peut parfois s’avérer être un indicateur de bonne santé économique surtout quand il s’agit de bien à usage industriel. Mais tout porte à croire que ce ne sont certainement pas les entreprises exportatrices qui en ont le plus profité. La preuve, à l’opposé de nos importations de l’Europe, les exportations marocaines vers l’Union n’ont pas ressenti l’effet du libre-échange.

Le textile grand perdant des accords

A l’inverse des importations, nos exportations vers l’UE ont, en général, dégringolé, passant de 90,3 milliards de DH en 2007 à 73,4 milliards en 2009. Plus inquiétant, les ventes réalisées sur ce marché sous le régime préférentiel ont suivi la même tendance, passant de 8,3 à 7,8 milliards de DH. Pire encore, la part de ces exportations ne représente que 10% des ventes totales de biens sur ce marché. En outre, une grande partie de ces exportations est composée de produits ne demandant aucun effort car ne souffrant pas de concurrence et généralement primaires et à faible valeur ajoutée. Il en est ainsi des phosphates, des crustacés, mollusques et coquillages et des poissons frais dont les ventes dans le cadre de l’accord ont rapporté en 2009 respectivement 844 MDH, 842 MDH et 641 MDH.

Par contre, les produits manufacturiers, qui constituaient jusque-là la force de frappe de nos exportations, n’ont pas bénéficié du régime préférentiel, à savoir les vêtements confectionnés et les articles de bonneterie dont les ventes vers ce marché, totalisant respectivement 17,4 et 6,4 milliards de DH en 2009, ont dû s’acquitter des tarifs douaniers ordinaires. La part des expéditions vers l’UE qui a profité du régime préférentiel porte sur une valeur insignifiante de respectivement 381 MDH pour les vêtements confectionnés et 249 MDH pour les articles de bonneterie. Ce qui démontre, une fois de plus, que les efforts d’intégration du secteur en amont, notamment en ce qui concerne le tissage et la filature, n’ont pas encore abouti. Avec 80% de ses besoins en tissus importés, le secteur se heurte aux règles d’origine. Et il en paie les frais aujourd’hui. Le textile est, à ce titre, révélateur du retard accumulé par le tissu productif en termes de modernisation des moyens de production, de restructuration et d’intégration des filières. Bénéficiant pendant plusieurs années d’une position fort avantageuse avec une progression d’une moyenne de 18% dans les années 80 puis de 8% dans les années 90 de leurs exportations, les opérateurs marocains affrontent depuis l’expiration de l’accord multi-fibres en 2005 une rude concurrence sur le marché UE de la part de produits aux coûts très bas et de qualité relativement supérieure en provenance de l’Europe de l’Est et de l’Asie.

Les importations en provenance des Etats-Unis ont triplé depuis l’entrée en vigueur de l’accord

Cette évolution des échan-ges commerciaux en défaveur du Maroc suscite des interrogations quant au bien-fondé du choix de cet accord de libre-échange d’autant que la plupart des partenariats similaires signés avec d’autres pays ou groupements régionaux débouchent sur le même constat. A commencer par les Etats-Unis d’Amérique qui, depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 2006, ont triplé leurs exportations vers le Royaume : 18,8 milliards de DH en 2009 contre 6,1 milliards en 2005. Les ventes réalisées sous le régime préférentiel ont totalisé 11 milliards de DH. Ce sont des produits agricoles comme le maïs, les graines et fruits oléagineux et les huiles végétales brutes qui ont largement bénéficié des dispositions de l’accord. On comprend alors pourquoi les Américains s’opposaient catégoriquement au principe de l’exception agricole défendu, lors des négociations pour la conclusion de l’accord de libre-échange, par les Marocains. Ces derniers demandaient en fait d’exclure ce secteur, en raison de son caractère excessivement sensible, des dispositions de l’accord en attendant la réalisation des réformes pour sa mise à niveau à l’instar de ce qui a été fait avec l’Union européenne.

Dans le même temps, les exportations marocaines vers les Etats-Unis ont progressé mais de manière timide. Elles sont passées de 2,5 milliards de DH en 2005 à 3,6 milliards (dont 2,4 milliards DH réalisées dans le cadre préférentiel de l’accord) en 2009. Fait notable: seules les phosphates (sous régime préférentiel) ont tiré vers le haut nos ventes sur le marché américain avec 2,2 milliards de DH. Les produits de textile n’ont pu franchir que très peu les frontières américaines. Le bénéfice du traitement préférentiel prévu par l’accord de libre-échange est subordonné au respect des règles d’origine spécifiques pour le textile. Le secteur étant très sensible aux Etats-Unis, les négociateurs américains avaient exigé des règles d’origine spécifiques assez contraignantes.

Sur le tableau des exportations vers ce pays ne figurent pas non plus des produits susceptibles d’être exportés par le Maroc et pour lesquels l’accord a accordé des facilités d’échanges comme les légumes frais et congelés, les fruits (oranges, petits fruits d’agrumes surtout) et les légumes transformés. Cette absence, les professionnels marocains l’imputent à plusieurs facteurs dont particulièrement les problèmes liés au transport ainsi que les blocages au niveau des normes sanitaires, de qualité et d’environnement. Dans une étude réalisée en 2009 pour le compte de la CGEM, le cabinet Roland Berger avait résumé les difficultés rencontrées par les exportateurs marocains par «une mauvaise connaissance des marchés américains des problèmes à servir la taille des commandes, un manque de promotion, un déficit d’image, un problème de maîtrise des normes, des faiblesses logistiques et des écarts culturels».

Il faut dire que même lorsque ce genre de problèmes ne se pose pas, nos exportateurs ne parviennent pas systématiquement à renforcer leur compétitivité. C’est le cas notamment en Tunisie, en Egypte et en Jordanie avec lesquels le Maroc a signé, en 2004, l’Accord d’Agadir entré en vigueur depuis mars 2007. Les importations du Maroc effectuées dans le cadre de cet accord sont passées de 560 MDH la première année à 2,8 milliards de DH en 2009, sachant que les importations totales en provenance de ces pays ont atteint près de 5 milliards DH en 2009 (contre 4,5 milliards de DH en 2007). Huiles végétales, papiers finis et ouvrages en papiers, barres, tôles, feuilles et tubes en aluminium, réfrigérateurs domestiques et fils, barres, palplanches, profilés en fer et acier constituent les principaux produits exportés vers le Maroc.

Pendant ce temps-là, les exportations marocaines vers ces pays ont certes progressé mais timidement là aussi, passant de 1,28 en 2007 à 1,84 milliard de DH en 2009. Elles restent donc largement au-dessous du niveau des importations d’autant que nos ventes sous régime préférentiel n’ont porté que sur une valeur de 543 MDH, dont une grande partie revient à la Logan.

Un autre accord conclu avec la Turquie en 2004 et entré en vigueur en 2006 n’a pas dérogé à la règle. L’évolution des échanges depuis s’est faite également en faveur de notre partenaire qui, malgré une baisse de ses exportations vers le marché marocain, garde une avance confortable. Ses professionnels opérant dans les secteurs des demi-produits, des produits finis de consommation et des produits finis d’équipement industriel ont permis aux exportations turques de réaliser quelque 5,7 milliards de DH en 2009 dont 3,5 milliards dans le cadre de l’accord de libre- échange. Tandis que nos exportations vers ce pays n’ont rapporté que 1,4 milliard de DH dont 514 millions effectués sous le régime préférentiel.

De cette évolution des échanges commerciaux, on pourrait dégager le constat selon lequel les accords de libre-échange ont été pénalisants pour le Maroc. Abdellatif Maâzouz, ministre du commerce extérieur, met en garde contre l’approche comptable, et plutôt en exergue, les effets bénéfiques présents et futurs, sans manquer de rappeler que le système protectionniste est bel et bien dépassé.