Affaires

2009 : un pétrole moins cher que prévu ?

En trois mois, son cours a baissé de 50% après un pic historique à 147 dollars.

En cause, la compression de la demande mondiale mais également la hausse du dollar qui s’est apprécié de près de 20 % depuis juillet dernier.

L’Opep pourrait réduire ses quotas de production pour enrayer la baisse des cours.

Avec un budget bà¢ti sur un baril à 120 dollars, quelques économies sont à attendre sur la compensation.

Après avoir enregistré son plus bas niveau depuis seize mois, à 68,57 dollars le baril à New York, et 65,45 dollars à Londres, à la mi-octobre, les cours du pétrole se redressent à la faveur de la reprise des marchés financiers et de l’annonce par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qu’elle pourrait réduire ses quotas de production (de 1 à 3 millions de barils/jour) après sa réunion extraordinaire à Vienne, vendredi 24 octobre.

Mais la hausse est encore loin d’atteindre les sommets observés, il y a tout juste trois mois. Mardi 21 octobre, en effet, le brut léger américain était cédé à 74,61 dollars le baril et le brent de la Mer du Nord à 72,18 dollars. Des analystes prédisent que le baril pourrait remonter jusqu’à 80 ou même 100 dollars, d’autres qu’il pourrait au contraire redescendre jusqu’à 50 dollars (comme la Deutsche Bank, par exemple), alors que des membres de l’Opep jugent «raisonnable» un baril à 70-90 dollars.

Des consommateurs rationnels…par nécessité

C’est que le Cartel des exportateurs, une organisation inscrite au secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et respectant sa charte, n’a pas intérêt à voir le prix du baril atteindre des niveaux insupportables pour les consommateurs ; car ce serait tuer la demande, donc la croissance et, in fine, provoquer une baisse des prix. C’est, à peu de choses près, ce qui s’est passé après le pic du 11 juillet dernier, quand le baril de brut a atteint un record à plus de 147 dollars. Depuis, c’est la dégringolade : l’or noir a perdu 50% de sa valeur.

Que s’est-il donc passé pour que le marché se retourne à ce point, alors que tous les analystes ou presque prédisaient un pétrole à 200 dollars le baril et même plus ? Plusieurs raisons ont en fait concouru à cette chute brutale du prix du pétrole.

Il y a d’abord la menace d’une récession mondiale, consécutivement à la bourrasque qui s’est abattue sur les marchés financiers. Le doute a gagné tous les acteurs du marché, et les actifs, y compris les matières premières dans lesquelles on investissait beaucoup ces derniers temps, ne constituent plus des valeurs refuge. La volatilité, que l’on croyait le propre des actions et des obligations, s’est tout d’un coup étendue aux matières premières, dont le pétrole (et même aux produits agricoles).

Plus grave encore, cette crise financière a fini par atteindre l’«économie réelle», en particulier dans les pays industrialisés où la croissance est nettement revue à la baisse. Cela se traduit par une baisse de la consommation de pétrole, dans l’industrie et les transports notamment. «Avec un pétrole à 140 dollars le baril, il y a eu un effet destruction de la demande», déclarait récemment le directeur-adjoint des études économiques de l’Institut français du pétrole, Jean-François Gruson.

Comme on a pu le voir dans de nombreux reportages, en Europe notamment, les consommateurs rationalisent de plus en plus leur budget transport, d’autant que les autres produits de consommation ne sont pas épargnés par la hausse des prix, alors que les revenus, eux, n’ont pas suivi le niveau de l’inflation, et tandis que les emplois se font rares.

L’Organisation internationale du travail (OIT) vient d’ailleurs de jeter un pavé dans la marre, estimant, à partir des projections du Fonds monétaire international (FMI), que la crise financière internationale aura comme conséquence la disparition de 20 millions d’emplois d’ici la fin 2009. Et de nombreux secteurs seront touchés, précise l’OIT : automobile, construction, immobilier et services financiers, notamment.

Baisse du dollar : les causes structurelles demeurent…

L’autre cause de la baisse du prix du pétrole, c’est évidemment la remontée du dollar. Alors que, depuis au moins cinq ans, la monnaie américaine n’a cessé de se déprécier face à son concurrent, l’euro, atteignant son plus bas niveau à 1,60 dollar pour un euro le 20 juillet dernier (il y a donc tout juste trois mois), elle n’a, depuis, cessé, de reprendre… des couleurs. Le 21 octobre, en milieu de journée, la monnaie unique européenne se négociait à 1,31 dollar.

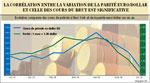

Le billet vert étant la monnaie de facturation du pétrole, toute variation a de toute évidence un impact sur les cours du brut. Pour de nombreux économistes, en effet, il n’y a aucun doute sur la corrélation entre cours du pétrole et cours du dollar. Tant que le dollar baissait, les pays producteurs de pétrole ne pouvaient faire autrement que d’augmenter le prix du baril (ou du moins de ne rien entreprendre pour le faire baisser), car il fallait compenser le manque à gagner.

Il faut dire que cette situation arrangeait quelque peu les pays de la zone euro, notamment, qui s’offraient du pétrole à un prix relativement correct. D’ailleurs, maintenant que l’Europe, avec la remontée du dollar, doit débourser un peu plus pour acheter du pétrole, sa consommation a brusquement baissé (d’où, entre autres, la chute du prix du pétrole). Des experts américains l’ont déjà affirmé : il existe, depuis 2003, une forte corrélation entre prix du pétrole et cours du dollar.

Selon les calculs de ces experts, rapportés par Le Journal des Finances, depuis 2003, une baisse de 10% du dollar équivaut à une appréciation de 13% du brut léger américain. Inversement, quand le dollar monte, le pétrole, lui, chute… La courbe en page précédente le démontre d’ailleurs clairement.

80 à 90 dollars le baril ?

La question qui mérite toutefois d’être posée est celle de savoir si le dollar va continuer à s’apprécier. Si c’est le cas, il est certain que l’Opep n’hésitera pas à baisser ses quotas de production de façon beaucoup plus importante qu’elle ne l’a fait jusque-là. Mais n’oublions pas que, si le dollar reprend un peu de sa valeur, il le doit surtout à la conjoncture. Les causes structurelles de sa baisse, elles, sont toujours là : essoufflement de l’économie américaine et persistance d’une situation budgétaire déficitaire.

In fine, ralentissement de la croissance, donc de la demande, remontée du dollar et nécessité de donner un coup de fouet à l’économie mondiale à travers une énergie relativement abordable : tout ceci contribuera vraisemblablement à maintenir un baril à un niveau rémunérateur pour les producteurs, mais pas trop pénalisant pour les consommateurs. Mais les forces du marché sauront-elles, seules, trouver le juste prix ? Le Maroc, importateur net de pétrole, est évidemment attentif à l’évolution du marché des hydrocarbures.

Ayant bâti le projet de Loi de finances 2009 sur l’hypothèse d’un baril à 120 dollars, toute baisse du brut est bonne à prendre, même si le dirham est surtout adossé à l’euro. A 80-90 dollars le baril, le Budget pourrait dégager quelques économies sur la compensation et, in fine, améliorer le solde budgétaire.