Affaires

La croissance varie… mais l’inflation ne suit pas

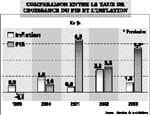

Depuis une dizaine d’années, le taux d’inflation moyen n’a

pas dépassé 1,5% alors que le taux de croissance varie sensiblement

d’une année à l’autre.

L’indice de calcul de l’évolution des prix accorde une place

prépondérante à l’alimentation.

Le Maroc vit une situation de désinflation depuis près d’une dizaine d’années. Le taux d’inflation le plus élevé, 3 %, a été enregistré pour la dernière fois en 1996. Depuis, cet indicateur de l’évolution des prix n’a pas dépassé une moyenne de 1,5 %. Et encore ! Si on éliminait de la structure du panier les produits dont les prix sont trop volatiles, comme certains produits agricoles, le taux d’inflation serait parfois moins élevé qu’il n’est déclaré. C’est ce que l’INAC (Institut national d’analyse de la conjoncture) appelle l’inflation sous-jacente. En 2003, par exemple, le taux d’inflation annoncé officiellement est de 1,2 % ; celui de l’inflation sous-jacente, par contre, ne dépasse pas 0,8 %, selon l’INAC.

On peut maintenant se demander pourquoi cette faiblesse de l’inflation ? Pour le Centre marocain de conjoncture (CMC), elle est à rechercher, s’agissant du Maroc, dans la structure même de l’indicateur retenu pour rendre compte de l’évolution des prix. «De par sa conception même, l’indice du coût de la vie, qui mesure l’évolution des prix par référence à un panier de biens et services des ménages à revenus modestes, accorde une part importante au groupe de produits d’alimentation», estime le CMC. Autrement dit, si les taux d’inflation annoncés sont bas, c’est essentiellement parce que l’alimentaire est surpondéré ; de sorte que, même lorsque les autres produits composant le panier de la ménagère augmentent sensiblement, cette augmentation n’apparaît pas.

Le Maroc importe de la désinflation

L’explication tient la route : sur les huit groupes de produits composant le panier de la ménagère marocaine modeste, l’alimentation est pondérée à 45,15 sur une base de 100 ; ce qui représente presque la moitié. Résultat : lorsque la campagne agricole est bonne, comme en 2003, les prix des produits agricoles baissent ou évoluent très faiblement ; et du fait de la surpondération de cette rubrique, la hausse par exemple des groupes «loisirs et culture» (+ 2 %) et «soins médicaux» (+1,8), n’apparaît pratiquement pas dans l’indice général, car les pondérations attribuées à ces rubriques sont faibles : 4,75 pour «loisirs et culture» et 4,71 pour «soins médicaux».

Néanmoins, même juste, cette explication mérite d’être nuancée : «A travers nos enquêtes permanentes, nous ne faisons que constater le comportement du consommateur», explique-t-on à la Direction de la statistique. Selon l’enquête sur le niveau de vie réalisée en 1998/99, les dépenses en alimentation occupent en effet le premier rang et représentent 43,1 % du budget des ménages (contre

45,5 % en 1991).

De ce point de vue, l’inflation est tributaire pour une large part de l’offre en produits agricoles.

L’autre élément qui contribue à ce mouvement de désinflation tient à l’ouverture du marché marocain et à la concurrence qui s’y exerce à travers l’importation, de plus en plus massive, de produits en provenance d’Asie notamment. Les entreprises, ici comme ailleurs, étant acculées à être compétitives, donc à réduire leurs coûts au maximum, les prix ne cessent de baisser, en particulier pour tout ce qui a trait à l’électroménager, à l’électronique, à l’habillement, etc. A ce niveau, on peut dire que le Maroc importe de la désinflation non seulement d’ailleurs à travers les produits manufacturés, mais aussi à travers les produits alimentaires.

Enfin, avancent certains économistes, la politique monétaire joue également dans le maintien à un niveau bas de l’inflation. Bien sûr, les taux d’intérêt sont libres, mais la concurrence entre les banques ne joue pas vraiment. Néanmoins, les taux pratiqués actuellement reflètent en fait le coût des ressources et sauf à prendre le risque de se fragiliser, les banques ne peuvent baisser ces taux en dessous d’un certain seuil.

Le FMI a validé la méthodologie de calcul de l’inflation

En réalité, confie un analyste, ce sont là des explications techniques qui…n’expliquent pas tout : «La raison fondamentale de la petite inflation que nous enregistrons chaque année, il faut la chercher plutôt du côté de la demande : celle-ci est faible par rapport à la pression de l’offre». Dans ce cas, comment expliquer que la croissance ait atteint 5,5 %, sachant que celle-ci est tirée, certes, par l’agriculture mais aussi par

le secteur non agricole dont le PIB, sous l’effet de la

demande, a progressé de

3,2 % ? C’est toute la question de la corrélation entre la croissance et l’inflation qui se trouve ici posée. Selon le CMC, il y a un «déphasage» entre le niveau des prix et le comportement de l’activité économique, dans le sens où les prix ne reflètent pas la vigueur de l’économie

Dans un pays où l’agriculture occupe une place centrale dans l’économie – et même dans l’imaginaire de la population – y a-t-il moyen de faire autrement ? Une mission du FMI venue au Maroc en 2002 pour vérifier la validité des chiffres produits par la Statistique avait en tout cas conclu que la méthodologie suivie pour calculer l’indice du coût de la vie était correcte. Alors ?