Affaires

Maroc : le moral des ménages, en forte chute, n’arrive pas à retrouver le niveau d’avant 2008

Les Marocains pessimistes sur la situation passée et actuelle mais optimistes sur les perspectives futures.

A l’endroit de l’éducation et de leur capacité d’épargner, le pessimisme l’emporte.

Niveau de vie, prix, chômage : des perceptions négatives.

Enfin un indice de confiance des ménages. On doit l’initiative au Haut commissariat au Plan (HCP) qui vient ainsi étoffer son dispositif d’enquêtes et de suivi de la conjoncture par la mise en place de cet indicateur fort important. Le Maroc rejoint, en effet, les pays émergents ou développés qui disposent déjà de cet indice, lequel, comme on sait, est très suivi par les marchés financiers notamment en vue d’apprécier le moral des ménages, donc les tendances de consommation et d’investissement en particulier. Bien évidemment, comme partout, il s’agit d’une enquête qualitative, mais les ménages étant des acteurs économiques qui ont une grande influence sur l’activité économique, à travers la consommation, l’investissement et l’épargne, leurs avis et leur perception des principaux indicateurs socio-économiques méritent d’être pris en compte.

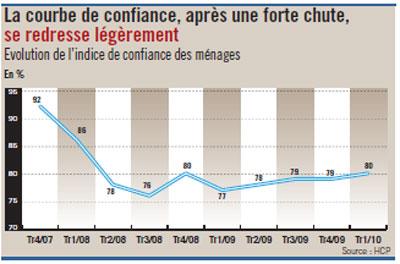

A travers ce premier travail, qui porte sur un échantillon de 3 000 ménages et qui a concerné dix trimestres successifs, du 4e trimestre 2007 au 1er trimestre 2010 (voir encadré pour les aspects méthodologiques), comment a évolué le moral des enquêtés face à certains indicateurs synthétisés dans l’indice de confiance ?

L’indice sera publié trimestriellement

Très clairement, cet indice a évolué suivant deux grands mouvements, recoupant en quelque sorte le déploiement puis l’atténuation progressive de la crise économique internationale. Dans un premier mouvement, qui va du 4e trimestre 2007 à la fin de l’année 2008, l’indice de confiance des ménages (ICM) a fortement chuté, notamment au courant des premiers trimestres. Dans une deuxième phase, entre le début 2009 et la fin mars 2010, la courbe de l’ICM se redresse légèrement, sans atteindre toutefois son niveau (théorique) d’avant la fin 2007. Autrement dit, et comme le note l’enquête du HCP, les baisses étaient plus fortes que les hausses, ce qui a induit une perte totale (le solde entre les hausses et les baisses) de 12 points dans la valeur de l’ICM au cours de la période considérée (voir la courbe d’évolution de l’ICM). On suivra avec intérêt la prochaine publication du HCP sur le sujet pour apprécier l’évolution du moral de la population ; l’ICM devant, comme nous le promet le HCP, être publié chaque trimestre.

Comme nous le précisions plus haut, cet ICM étant un indice composite qui synthétise les informations contenues dans les sept indicateurs qui le composent (voir encadré), il est intéressant de connaître aussi l’évolution de ceux-ci ; autrement dit, l’appréciation que font les ménages de certaines situations, comme l’évolution de leur niveau de vie, leur capacité financière, le chômage, etc.

Opinion favorable sur les droits de l’homme et les prestations administratives

Une première remarque, relevée par le HCP, est que les ménages se montrent en général optimistes lorsqu’ils se prononcent sur le futur (les perspectives d’évolution de tel ou tel indicateur) et pessimistes sur le passé ou le présent.

On peut tenter une explication à cette attitude que l’on attribuerait à des facteurs culturels : le Marocain en général, de par ses croyances religieuses et son éducation, a tendance à nourrir l’espoir pour le futur.

Quoi qu’il en soit, l’évolution des différents indicateurs montre bien que systématiquement la courbe des soldes relatifs aux perspectives se situe au-dessus de la courbe des soldes portant sur l’évolution passée. Précisons ici que les évolutions passées se rapportent aux douze derniers mois et les perspectives aux douze prochains mois.

Ainsi, si l’on prend l’exemple de l’évolution des prix des produits alimentaires, qui constituent plus de 40% du budget des ménages, les enquêtés sont systématiquement pessimistes dans leur perception de l’évolution passée des prix : les soldes d’opinions ont évolué entre – 79 et – 98 au cours de la période enquêtée. En revanche, pour les perspectives futures de ces prix, les soldes sont certes toujours négatifs mais beaucoup moins que pour le passé : – 79 à – 34. Idem pour l’évolution du niveau de vie : une appréciation négative du passé (entre le 4e trimestre 2007 et la fin de 2008), une tendance plutôt à la hausse à partir du début de 2009.

Toutefois, concernant le chômage, les enquêtés se montrent cette fois pessimistes sur ses perspectives comme le montre bien la courbe (voir graphe).

A contrario, il existe des indicateurs sur lesquels les ménages ont des appréciations cette fois-ci positives aussi bien dans leur évolution passée que future. C’est le cas de la situation des droits de l’homme et des prestations administratives. De la même manière, les ménages enquêtés ont une opinion négative (un solde d’environ – 60) sur l’ensemble de la période considérée à propos de leur capacité d’épargner. Leur appréciation de l’éducation est tout aussi négative qu’il s’agisse du passé ou du futur, même si le pessimisme pour le futur est moins accentué que pour le passé.

Le logement, priorité des citadins, l’amélioration du quotidien, celle des ruraux

Si les revenus venaient à s’améliorer, quelles seraient leurs priorités ? A cette question, les réponses, comme on pouvait s’y attendre, ont varié en fonction du milieu de résidence. En effet, les ménages citadins citent en premier lieu et systématiquement l’acquisition d’un logement, suivie de l’amélioration du quotidien. Cela donne une idée sur la problématique du logement dans les villes et la difficulté d’y accéder. En milieu rural, on en est encore à se soucier d’abord du quotidien et de la façon de l’améliorer, avant de songer, en deuxième lieu, à investir très probablement dans des exploitations agricoles. Il n’y a là rien de particulièrement nouveau, les préoccupations des citadins et des ruraux ayant toujours été de cet ordre.

Signalons tout de même que les résultats présentés dans cette enquête, comme le précise le HCP lui-même, sont en général des soldes (écart entre les opinions positives et les opinions négatives) et qu’à cet égard, ils reflètent des évolutions, à la hausse ou à la baisse, et ce sont ces évolutions qui sont analysées. Autrement dit, le niveau de ces soldes, nous dit le HCP, «n’est pas directement interprétable». Comme beaucoup sinon tous les indicateurs et autres agrégats, ils sont toujours en effet observés dans leur évolution. Pour autant, le niveau même des indicateurs (ou des soldes en l’occurrence) n’est pas inintéressant ou neutre. Lorsqu’un solde, par exemple, passe de moins 50 à moins 40, il y a certes amélioration, mais cette amélioration n’efface pas le fait que le solde est toujours négatif. Et cela, malgré tout, renseigne sur le degré d’optimisme ou de pessimisme des ménages, comme le note le HCP lui-même.

Dans tous les cas, l’arrivée de cet indice de confiance des ménages constitue une avancée importante dans la connaissance, aussi imparfaite qu’elle puisse être, du comportement d’un agent économique dont les économistes connaissent le rôle dans la croissance économique. Comme nous le confie un responsable au HCP, cet indice est de toute façon appelé à subir des améliorations tant du point de vue qualitatif que du point de vue des délais de sa publication.

La question qui reste posée est celle de savoir pourquoi avoir choisi sept indicateurs pour confectionner l’ICM, au moment où, à l’exception de l’Italie (9 indicateurs) tous les pays cités en exemple dans le rapport de l’enquête en ont adopté cinq ! «Ce n’est pas un dogme, cela peut changer dans les futures enquêtes», répond-on au HCP.